今年八月,第七届中国非物质文化遗产博览会在济南举办,非遗成为热议话题。在浩瀚灿烂的文化长卷中,非遗代代传承,绽放出迷人的光彩。步入数字时代,如何让非遗魅力再次闪耀,是人们需要思考的新问题。

数字技术的快速发展,为非遗的传播传承和商业价值的实现提供了更多可能性。借助区块链技术,以数藏为载体,或将成为非遗事业创新发展的“新密码”。

生生不息,薪火相传。积极培养青少年传承人,才能让非遗经久不衰。数字作品作为深受年轻人追捧的非遗数字化热点,成为了把非遗传承“接力棒”顺利交接给年轻一代的重要载体。

2021年8月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》明确提出,在中小学开设非物质文化遗产特色课程,加强高校非物质文化遗产学科体系和专业建设,鼓励非物质文化遗产进校园。发展年轻非遗传承人,助力非遗技艺发扬光大是大势所趋。

在此背景下,剪纸、泥塑、皮影等深受年轻人喜爱的非遗艺术纷纷以数藏形式登陆各大数藏平台。今年6月,新华数藏将航天元素与非遗结合,推出了北京兔儿爷系列藏品。兔儿爷属于北京泥彩塑的一种,是北京地区特有的非遗符号。这一藏品刚在平台上亮相,就受到不少年轻人的欢迎。

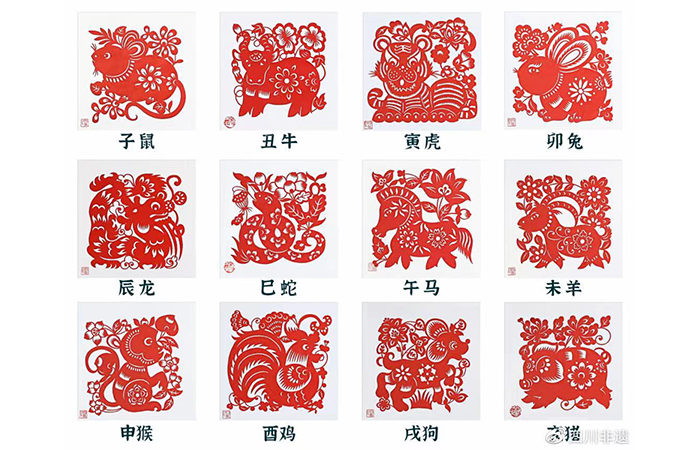

今年7月,以南京剪纸为载体的十二生肖系列数字藏品发行。该系列作品将动物塑造成有趣可爱的形象,活灵活现,蕴含着丰收、喜庆、富贵、吉祥、勇敢等正向寓意,旨在让更多的年轻人了解、认识、接触和喜爱剪纸非遗技艺。

今年9月,国家级非物质文化遗产代表性项目皮影戏(孝义皮影戏)代表性传承人李世伟推出了皮影《韩熙载夜宴图》数藏盲盒,用皮影工艺动态再现了宋朝临摹顾闳中的《韩熙载夜宴图》。相比静态的数藏产品,动态皮影数藏盲盒具有更强的故事性与观赏性,让更多年轻人体验到了发现非遗、学习文化的惊喜感、代入感和满足感。

除了以“区块链+数字化”的方式呈现年轻一代喜爱的藏品外,用贴近当代人生活的表达形式对非遗技艺进行数字转化也是非遗传承的有效路径。

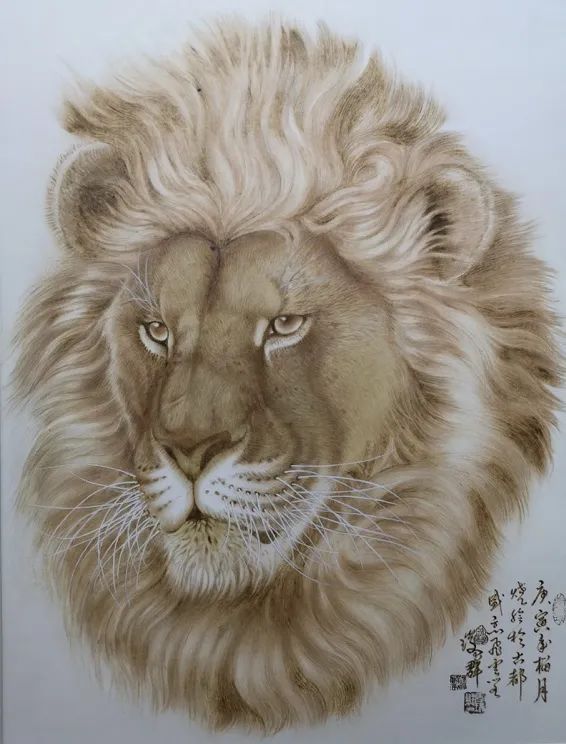

近日,烙画艺术非遗代表性传承人李瑞群的烙画作品《铁笔丹青》上线数字藏品平台,该作品对非遗背后的历史、故事和工匠精神进行了创新性表达。烙画是中国传统艺术的珍品,被誉为“中华一绝”。相传西汉年间,烙画艺术的创始人李文因救下武帝刘秀而被封为“烙花王”。清朝时期,烙画传人还为宫廷制作过烙花匏器和蟋蟀盒。传承千年的烙画,依托区块链数字技术,向世人展现出其独特的艺术魅力,给人以古朴典雅、回味无穷的艺术享受。

烙画藏品的上线,顺应了当下数字文化发展的新模式,满足了年轻人对于文化消费的新需求。非物质文化遗产承载着华夏灿烂的文明,透过它们,我们得以抚摸历史。区块链技术象征着创新和进步,用好它们,我们得以让非遗瑰宝活起来,变成既有厚度也有温度的文化产品。传统文化与数字技术的“跨界”,成了让非遗在资讯瞬息变化的当代,复现魅力、重新引领潮流的“新密码”。

“非遗艺术是我们的文化根脉,做好非遗的创新与转化是传承中华民族文化精神的重要方式,而数藏为传统非遗提供了全新的展示平台。” 某数字藏品平台负责人表示,未来将继续用科技为非遗作品赋能,让传统文化以市场化的方式融入时代,令古老非遗在现代社会中重焕生机。

免责声明:本网站所刊登、转载的各种图片、稿件是为传播更多的信息